从背包客圣地到数字游民部棋牌游戏- 棋牌游戏平台- APP下载落大理是一座边缘乌托邦吗?

2026-02-22棋牌游戏,棋牌游戏平台,棋牌游戏APP下载在詹姆斯·希尔顿(James Hilton)笔下,三个英国人与一个美国人为了逃离战火,意外迫降在西藏深处的雪域高原。幸存的他们被带入了一座名为“蓝月谷”的庙。这里坐拥与世隔绝的巍峨雪峰与静谧山谷,保留着一种前现代式的东方田园牧歌,人们也衰老得更为缓慢。然而,真正令这些西方闯入者感到震颤的,是庙内赫然陈设的全套现代文明景观:中央供暖系统、美国制造的青瓷浴缸,甚至还有一架羽管键琴和一架现代三角钢琴。熟悉的舒适冲淡了横遭厄运的苦闷,主人公康韦逐渐对这里产生了认同;他心中对于战争的恐惧和对于现代工业社会的厌倦,也被这座文明与野性共存的乌托邦所安抚。

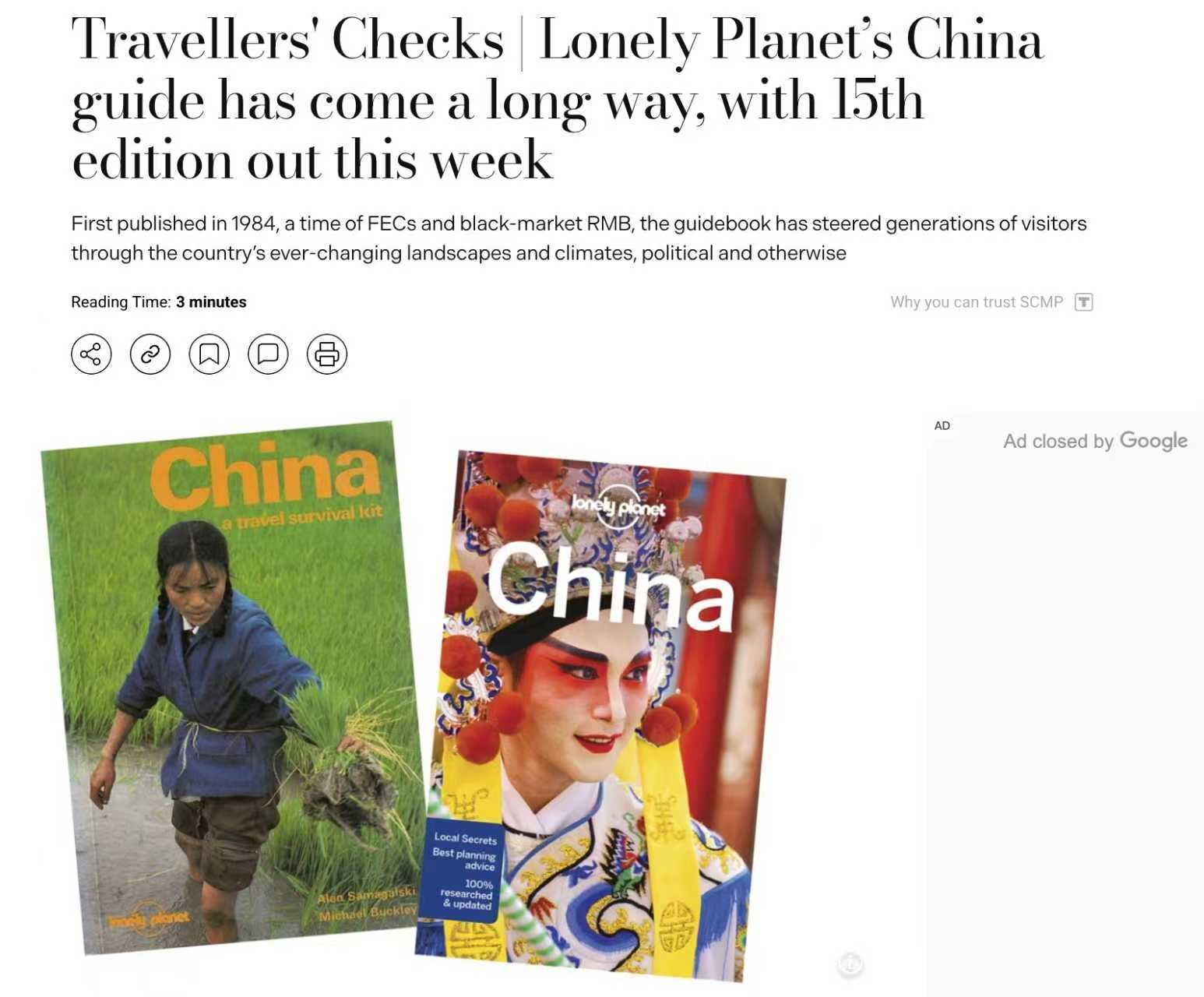

而此时,处于中国西南边陲的大理,却迎来了一批截然不同的西方面孔。他们大多是从东南亚沿湄公河、澜沧江北上进入云南,行李简单,预算拮据,自称背包客(Backpackers)。这群年轻人深受二十世纪五十年代“垮掉的一代”文学滋养,对当时撒切尔与里根时代横行的消费主义和新自由主义感到厌倦。于是,他们只身上路,忍受着颠簸的长途巴士,囊中揣着那本被称为旅行圣经的《孤独星球》(Lonely Planet),试图在东南亚丛林和中国西南山脉中寻找最后一片未被现代性污染的精神栖息地。

最初的相遇想必充满了戏剧性的张力。大理地处云贵高原与横断山脉的结合部,苍山十九峰如屏风般耸立,洱海如镜面般铺展,地理上的封闭性使其在二十世纪八十年代仍处于一种相对边缘的文化生态。大理古城的住户们,一定是充满惊讶地打量着这些头发蓬乱、背着巨大行囊的白人青年。对于本地人而言,这些外来者是难以理解的闯入者;而对于背包客而言,这些身着布衣粗服的白族老人和他们身后的瓦房,则是前现代田园最完美的布景。这种景观帮助他们完成了冒险者的身份建构:在他们的认知地图里,苍山洱海环抱下的大理,是中国的边缘;而作为第三世界的中国,又是世界的边缘。双重边缘,这是只有冒险者才敢闯入的禁区。背包客们循着《孤独星球》,游历田野和白族社区,探访古城中濒临倾塌的老建筑,自认为正在深入原始,亲历真实。

然而,这种东方主义式的对原始的追求,似乎有着严格的界限——它仅止步于凝视。当原始触及肠胃和耳膜时,背包客们便按捺不住了。正如康韦在香格里拉不能没有浴缸,背包客们很快就开始对本地的简单生活感到厌倦。他们不再对米线和饵块感到新奇,肠胃开始疯狂怀念咖啡、披萨和三明治;他们的耳朵也无法被乡间的民俗音乐抚慰,而是渴望听到鲍勃·马利(Bob Marley)、王子乐队(Prince)和阿巴合唱团(Abba)的熟悉旋律。

于是,一场奇妙的空间改造开始了。背包客们开始与本地人合作,改造当地的饮食选择。在背包客的指导下,本地人支起此前闻所未闻的咖啡馆,尝试制作咖啡和简餐,包括一种名叫香蕉煎饼(Banana Pancake)的西式甜点,这道已被背包客们引入东南亚数座城市的经典美食,也顺理成章地被带到了大理。咖啡馆里也播起了欧美摇滚乐的盗版磁带,就如香格里拉那一架能奏出肖邦乐章的三角钢琴一样,为疲惫的旅人提供了如家般的抚慰。白天,背包客们去田野里凝视劳作的农人,去苍山上寻找野生的致幻体验,满足对蛮荒的猎奇;夜晚,他们退回护国路(后被称为洋人街)的咖啡馆中,吃着熟悉的西餐,用英语高谈阔论冒险经历,享受着“文明”的安全感。

运动的一端,指向“视觉的文化本真”(Visual Cultural Authentic)。这是背包客们投向大理的贪婪凝视:这种凝视通过老城墙、苍山雪与白族服饰等本土文化符号得到满足。一旦目睹老建筑被拆除,更现代的水泥结构拔地而起,背包客的抱怨之声便随之而至,指责新建筑的丑陋与文化的灭失。通过摄取和赞扬视觉上的陌生性,他们确立了与西方现代文明的物理区隔,并将这种体验转化为宝贵的文化资本——以此向自我确证,自己是敢于抵达未被污染之地的反叛者与探险家,更在无形中为大理划定了何为真实的审美边界。

然而,视觉的冒险往往会被身体的诚实所牵制,这便引出了运动的另一端——“切身的跨国本真”(Visceral Transnational Authentic)。诺塔尔特意使用了“Visceral”(与内脏相关的)一词,直指最底层的肠胃与感官习惯:眼睛可以全天候地猎奇,但身体却必须得到熟悉的安抚。当大理的基础设施无法为身体提供足够的现代舒适感时,背包客便通过抱怨这里的欠发达,来隐晦地重申自己作为“第一世界公民”理应享受的优越性。这种抱怨是一种阶级地位的再确认——它提醒着背包客,自己虽然身在边缘,但依然属于那个更高级的文明中心。

在青年志访谈的一个案例中,两名大理新移民曾经花了整整一年半的时间才把一座老房子装修成民宿,当地工人“生活节奏不紧不慢、缺少时间观念和契约精神让他们很头疼”;根据澎湃新闻的一篇报道,大理新移民常抱怨本地建筑工人的“闲散、时间观念差、技术差、返工率高”。但殊不知,那些阻碍施工进度的理由,恰恰源于新移民们视作景观的、充满异域风情的前现代生活节奏:“今天村里结婚,明天办丧事,后天对山歌,大后天开海节,然后这个月插秧,下个月收包谷,下下个月采蚕豆,各种事情就耽误了工期。”

这种幸存者的特殊身份,决定了他们对双重本真性的执着并非贪婪,而是一种维持精神与肉体双重存活的刚需。荒野的风景,允许幸存者们通过凝视一个“不像现代社会”的地方,来在精神上确认自己已经成功逃离了那座令人窒息的系统;但屋内的钢琴和咖啡,才是满足肉体惯习的锚点,也是区分幸存者与受害者的唯一壁垒。康韦无法剥离英国绅士的习性,如果没有中央供暖和三角钢琴,隐居便成了流放;背包客无法忍受真正贫穷带来的匮乏,香蕉煎饼与披萨是他们作为西方人的安全底线;数字游民恐惧阶级地位的跌落,高速WiFi和手冲咖啡证明他们依然在主流社会中占有一席之地。他们必须将现代性移植至此,因为只有拥有这些现代设施,他们才能确认自身的幸存身份,体面地与真正的边缘群体——那些被迫生活在贫困中的当地人——划清界限。

这种验证的本质,是对过去西方探险家的一种拙劣模仿,也是对殖民遗产的一种无意识继承。回望19世纪末,约瑟夫·洛克(Joseph Rock)和金敦·沃德(Frank Kingdon-Ward)等探险家最初踏入这片横断山脉时,他们并无指南可依,只能自己用标本夹和日记本,为后人撰写指南。他们的探索受一种冷峻的“求真意志”驱动,旨在确立对野蛮、陌生的边缘的知识主权;而非像后来的背包客那般,将匮乏的自我投射于虚构的“远方”,寻求一种带有自恋色彩的精神按摩。

这股同质化的浪潮抹平了地理的差异,消解了逃离的意义,甚至让身处其中的人背叛了自己的初衷。建筑师赵扬曾在大理见证过一个乌托邦愿景的破灭:2011年,单亲妈妈陈蓉为摆脱北京那种“只能在奋斗中寻找存在感”的生活,带着女儿迁居双廊,委托赵扬设计一座面向洱海、氛围闲适的家。然而不到一年,在资本力量的席卷下,曾经宁静的双廊渔村迅速变成一片充斥着高大密集的海景客栈的喧闹工地。双廊躁动的氛围让陈蓉放弃了长居念想,决定顺势投入这场资本游戏。她指挥设计团队将原本的家切割成追求坪效的客栈房间,又在工程中后期执意加码楼层和精品化客房,最终与设计团队不欢而散。陈蓉来到大理原是为了寻找自由,却没料到熟悉的都市竞速焦虑也波及至此,最终让自己变回了曾经最想逃离的样子。